SOMMAIRE

Se lancer dans une grande traversée : le témoignage de l’aventurière amateure Anabelle Guay

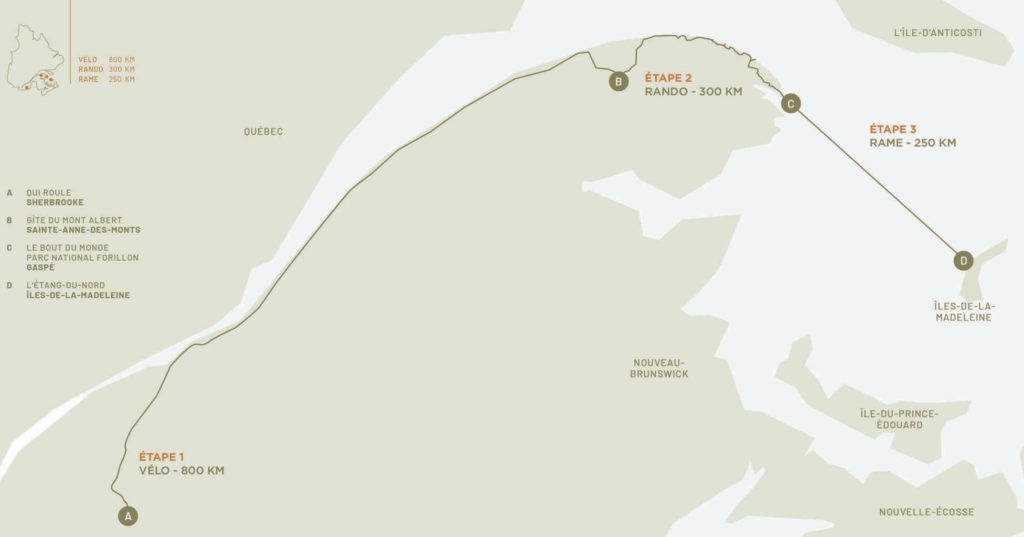

Près de deux ans après avoir accompli ce qui, jusque-là, constitue le voyage le plus extraordinaire de sa vie, Anabelle Guay s’en amuse encore : « Je n’ai pas le physique de l’emploi ». Âgée de 25 ans, la jeune femme n’est pas de celles qui courent après les chronos, à l’avant des pelotons, le corps affûté par la soif de performance. Elle ne se définit pas non plus comme une athlète. Pourtant, à l’été 2023, la doctorante en psychologie a réalisé la « grande traversée » dont elle rêvait depuis des mois, un itinéraire de 1250 kilomètres entre ses « deux maisons », Sherbrooke, la ville où elle réside dans les Cantons-de-l’Est, et les Îles-de-la-Madeleine, territoire d’origine de sa mère où elle a passé de nombreuses vacances, enfant, au large du golfe du Saint-Laurent. Un périple immense divisé en trois sections, à la manière d’un triathlon revisité : d’abord du vélo puis de la marche et, enfin, de la rame océanique. « Je me suis longtemps demandé si j’avais ma place dans le monde de l’aventure, témoigne-t-elle. Puis j’ai fini par me convaincre qu’on n’a pas besoin d’être un sportif de haut niveau pour se fixer des défis de taille. Il y a dans ma démarche un vrai désir d’inclusion. »

La Québécoise a de qui tenir. Gamine, elle a été bercée par les exploits de son père, Patrice, qui a sillonné environ 3500 km du sentier des Appalaches du Sud vers le Nord aux Etats-Unis, entre le mont Springer (État de la Géorgie) et le mont Kathadin (Maine). Habituée au plein air, elle se remémore de multiples expéditions en famille, avec son frère et ses parents, dont une en cyclotourisme de part en part de l’Île-du-Prince-Édouard, la plus petite province du Canada. « Ça m’a marqué, confirme-t-elle. J’ai compris très tôt qu’on était toujours beaucoup plus capable que ce que l’on imaginait. » Au sortir de la pandémie de Covid-19, ces résurgences du passé se télescopent avec son envie de se challenger. Elle songe à parcourir à pied la Nouvelle-Zélande puis se ravise en discutant avec ses proches : « Je n’avais pas besoin d’aller si loin, les paysages du Québec et leur étendue n’ont rien à envier aux plus beaux endroits de la planète ».

Il lui a fallu deux années pour se préparer, trouver des financements, envisager la lourde logistique d’un tel projet. Pour s’entourer, surtout. Même si Anabelle Guay a très vite fait le choix d’entreprendre son défi en autonomie, il n’empêche qu’une équipe la suivait en pointillé tout au long de son voyage, ne serait-ce que pour tourner les images du film qu’elle en a tiré. Son père n’était jamais très loin non plus. En amont, la jeune femme s’est aussi fait accompagner par un entraîneur. « Les premiers mois ont été axés sur de la musculation, explique-t-elle. Et puis, à mesure que l’échéance se rapprochait, les séances sont devenues plus spécifiques, des heures à marcher dans la montagne, à faire du vélo ou du rameur. » En la matière, l’aventurière avait pour mentore Mylène Paquette, une navigatrice québécoise ayant réalisé en 2013 une traversée de l’océan Atlantique Nord à la rame, en solitaire. Un soutien précieux dans les moments difficiles à venir, parmi les flots déchaînés.

Sa vulnérabilité face à la nature l’a fait douter

Le 18 juin 2023, Anabelle Guay a entamé son périple par huit jours de vélo, ses sacoches bien accrochées à son cadre. Dedans, de quoi se nourrir, dormir et se vêtir jusqu’au mont Nicol-Albert, lieu d’arrivée de cette première étape à deux roues. De quoi changer un pneu crevé aussi, un procédé dont la jeune femme n’était pas familière. « Je m’étais entraînée chez moi avant de partir, sourit-elle. Et heureusement, car je me suis retrouvée à plat plus d’une fois. » Elle se souvient bien de ces instants « magiques » lors desquels, passée la ville de Québec, le fleuve Saint-Laurent s’ouvre de plus en plus grand, telle une mer, au niveau de Saint-Jean-Port-Joli. « Rouler ainsi proche de l’eau, avec en ligne de mire les montagnes des Chic-Chocs, c’était magnifique, détaille-t-elle. J’avais l’impression de me ressourcer, de profiter de ces paysages d’une manière que je n’avais jamais expérimentée, à une vitesse qui permet d’être davantage connectée à notre environnement. »

À pied, l’aventure a pris une nouvelle tournure. Plus lente encore. Une vingtaine de jours de marche pour effectuer la distance qui la séparait du cap Gaspé, à l’extrémité de la Gaspésie et du Parc national Forillon. Seule au milieu des reliefs abrupts, au rythme de ses pas, Anabelle Guay s’est sentie davantage en prise avec les éléments, la météo, la flore et la faune qui l’entouraient. Un matin, en ouvrant sa tente, la jeune femme s’est retrouvée nez à nez avec une famille d’orignaux. « Je suis restée pétrifiée, raconte-t-elle. Je savais qu’ils allaient s’éloigner dès que je commencerais à bouger, qu’il fallait profiter de ces moments précieux. » Un autre jour, des larmes ont coulé sur ses joues en apercevant des crottes d’ours sur son chemin. Sa vulnérabilité face à la nature, ainsi qu’une foulure à la cheville, l’ont alors fait douter. Heureusement, les panoramas, grandioses, lui redonnaient de l’énergie. « J’ai été très marquée par la beauté des lieux, détaille-t-elle. La vue sur le Lac aux Américains depuis le mont Xalibu, ou encore celle au sommet du mont Saint-Pierre, la tête dans les nuages, quand soudain se dévoile le fleuve, au loin. »

La suite de son expédition a éprouvé sa patience. Une fois parvenue à ce fameux « bout du monde », au pied du phare rouge et blanc tourné vers l’océan, la néo-aventurière a dû attendre que les conditions climatiques lui permettent de prendre le large dans son bateau à rames, spécialement importé de Suède. Cet été-là, les tempêtes s’enchaînent. Les fenêtres optimales pour naviguer sont rares. Là encore, pas de quoi la faire renoncer. Après environ 180 kilomètres à ramer au rythme d’’une douzaine d’heures par jour, les Îles-de-la-Madeleine se rapprochent mais le mauvais temps la rattrape. Dans la pénombre, des murs de vagues la secouent, menaçant de faire chavirer son embarcation. De l’eau s’infiltre dans sa cabine. Sa vie est en danger. Les secours sont déclenchés. « Je me suis fait très peur, reconnaît Anabelle Guay. Pourtant, une fois saine et sauve, je n’ai songé qu’à mon aventure, elle ne pouvait pas s’arrêter de la sorte, c’était pour moi impossible à concevoir. » Dans la nuit suivant son sauvetage, un miracle la conforte dans son obsession. Sur une plage de Shippagan (Nouveau-Brunswick), là où elle a été rapatriée, la mer lui a ramené son bateau, cabossé mais toujours en un seul morceau.

Après quelques jours de repos et des réparations nécessaires, l’aventurière a pris sa décision : se faire escorter là où tout avait failli tourner au drame, à 70 kilomètres de son objectif, et finir. « Ne pas retourner en mer, c’était rester traumatisée par le cauchemar que j’avais vécu, confie-t-elle. J’avais besoin d’être en paix avec tout ce à quoi je venais d’être confrontée, avec moi-même aussi, et ça passait forcément par atteindre le but que je m’étais fixé. » Au loin, lorsqu’enfin se dessinent les côtes si familières, avec leurs falaises ocres façonnées par l’érosion, l’émotion la submerge. Anabelle Guay met le cap vers L’Étang du Nord et son port de plaisance, où ses proches l’attendent, sur l’île du Cap aux Meules. Les derniers coups de rames d’un triathlon hors normes. « C’était une journée magnifique, des moments irréels, se souvient-elle. Toute cette traversée m’a permis de me redécouvrir, d’explorer des capacités et des limites jusque-là inconnues, de faire le point sur mes envies. »

La jeune femme rêve déjà de son prochain périple, qu’elle imagine de nouveau sortir de l’ordinaire. En promettant toutefois qu’elle ne veut plus frôler la mort.

🔹 Pour plus d’informations touristiques et pratiques, consultez les sites web de Bonjour Québec et de Rando Québec

Les six régions touristiques traversées par Anabelle Guay durant son périple

Durant sa traversée du Québec, Anabelle Guay est partie de les Cantons-de-l’Est (Estrie) pour se rendre aux Îles-de-la-Madeleine en passant par les régions de Québec, de Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie.

Cantons-de-l’Est

Les Cantons-de-l’Est, située au sud-est du Québec, se distinguent par des paysages vallonnés et de petites montagnes verdoyantes. Cette région touristique (on parle de l’Estrie pour la région administrative) est réputée pour ses nombreux lacs. En été, c’est un terrain de jeu idéal pour le trail, la randonnée, le vélo de montagne ou encore les sports nautiques, notamment autour des lacs Memphrémagog et Massawippi. Les sentiers comme ceux du Parc du Mont-Orford offrent de jolis panoramas. Les Cantons-de-l’Est sont également connus pour ses nombreux vignobles.

Capitale-Nationale

La région de la Capitale-Nationale, centrée autour de la ville de Québec, allie patrimoine historique et nature à perte de vue. Elle se démarque par la présence du fleuve Saint-Laurent et des montagnes des Laurentides. Les amateurs de plein air ont de quoi combler leur passion dans le parc national de la Jacques-Cartier. La proximité entre sites urbains classés au patrimoine mondial de l’UNESCO et espaces naturels grandioses fait de cette région une destination unique au Québec.

Chaudière-Appalaches

Chaudière-Appalaches, située sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent, se caractérise par son mélange de paysages agricoles, forestiers et côtiers. La région se parcourt via ses parcours cyclables, notamment via la Route verte. Les amateurs d’aventure trouvent leur bonheur dans le parc régional des Appalaches. La région est également réputée pour ses nombreuses érablières.

Bas-Saint-Laurent

Le Bas-Saint-Laurent se distingue par son littoral spectaculaire le long du fleuve Saint-Laurent et ses îles. Cette région est un petit paradis pour les amateurs de sports nautiques, offrant des conditions idéales pour le kayak de mer et l’observation des baleines. Les parcs nationaux du Bic et du Lac-Témiscouata sont des joyaux naturels, proposant des sentiers de trail et de randonnée avec des vues imprenables sur le fleuve. La Route des Navigateurs, longeant le Saint-Laurent, est un attrait majeur pour les cyclotouristes.

Gaspésie

La Gaspésie, péninsule au relief accidenté, est célèbre pour ses paysages côtiers et ses montagnes intérieures. Elle abrite le parc national de la Gaspésie, refuge des derniers caribous et est traversée par le célèbre sentier international des Appalaches. La région se démarque par ses formations rocheuses uniques comme le Rocher Percé. Les amateurs de plein air peuvent profiter de la pêche au saumon dans des rivières renommées, de sentiers techniques dans les Chic-Chocs, et de l’observation des baleines le long de la côte.

Îles-de-la-Madeleine

L’archipel des Îles-de-la-Madeleine est situé au cœur du golfe du Saint-Laurent. Ces îles se distinguent par leurs plages de sable fin, leurs falaises de grès rouge et leurs lagunes. C’est un paradis pour les amateurs de sports de vent comme le kitesurf et la planche à voile. Les kayakistes peuvent explorer les grottes marines et les tunnels naturels. La richesse de la faune marine et des oiseaux migrateurs fait des Îles-de-la-Madeleine une destination prisée pour l’écotourisme et l’observation de la nature.

🔹 Pour plus d’informations touristiques et pratiques, consultez les sites web de Bonjour Québec et de Rando Québec

30 conseils pour se lancer dans une grande aventure

Vous rêvez d’un réaliser une aventure et un itinéraire longue distance ? Voici une liste de conseils pour vous aider à franchir le cap, inspirée de l’expérience qu’Anabelle Guay qui a parcouru 1250 km à vélo, à pied et à la rame, entre Sherbrooke et les Îles-de-la-Madeleine au Québec, lors de sa « grande traversée ».

Préparation mentale et personnelle

1. Croire en sa légitimité : pas besoin d’être un·e athlète professionnel·le pour entreprendre une grande aventure.

2. Se fixer un défi personnel qui fait sens, au-delà de la performance ou du regard des autres.

3. S’appuyer sur ses souvenirs et son vécu (enfance, expériences familiales, inspirations) pour nourrir sa motivation.

4. Accepter sa vulnérabilité face à la nature et aux éléments : c’est normal de douter, d’avoir peur.

5. Se reconnecter à soi-même et à son environnement en avançant à un rythme plus lent et en pleine conscience.

6. Ne pas céder à la peur après un échec ou un traumatisme, mais en tirer une force pour aller au bout.

Choix du projet et de l’itinéraire

7. Trouver une aventure qui a du sens pour VOUS (votre territoire, votre histoire, vos racines…)

8. Ne pas chercher l’exotisme à tout prix : les paysages locaux peuvent être aussi magnifiques que ceux à l’autre bout du monde.

9. Imaginer un itinéraire sur mesure, original et qui vous ressemble.

Planification et organisation

10. Prendre le temps de préparer son aventure (plusieurs mois ou années) : ce n’est pas un projet qu’on improvise.

11. Anticiper la logistique complexe (transport, matériel, itinéraire, météo, imprévus).

12. Chercher des financements si besoin pour rendre le projet réalisable.

13. Se faire accompagner par des experts : coach sportif, mentors, personnes inspirantes ou expérimentées.

14. Préparer son matériel à l’avance et s’exercer à l’utiliser, même pour des choses basiques comme changer un pneu de vélo.

Se préparer physiquement

15. Commencer tôt l’entraînement, même sans objectif de performance.

16. Adapter progressivement les entraînements à l’effort final (musculation, puis spécifiques : vélo, marche, rameur…).

17. Travailler l’endurance, la résilience et l’autonomie physique.

S’entourer

18. Choisir l’autonomie sans être complètement seul·e : garder un soutien à distance, une équipe, une famille, une caméra.

19. S’inspirer d’autres aventuriers et bénéficier de leur retour d’expérience (comme Mylène Paquette pour Anabelle).

20. Maintenir un lien avec ses proches, même à distance, pour garder une base affective.

Sur le terrain

21. Apprendre à gérer les imprévus (problèmes mécaniques, météo, faune sauvage, blessures…).

22. Être attentif à la beauté du moment présent : paysages, sensations, rencontres avec la nature.

23. Accepter les temps de pause et les ralentissements (météo, blessures, repos).

Gérer les moments de crise

24. Ne pas minimiser les dangers : être conscient des risques réels en milieu naturel.

25. Prévoir un plan de secours en cas de problème grave.

26. Ne pas abandonner à cause d’un échec momentané, mais y voir une étape vers le dépassement de soi.

27. Chercher à boucler ce qu’on a commencé, pour se réconcilier avec soi-même et son projet (symbolique forte de “finir ce qu’on a commencé”).

Après l’aventure

28. Se permettre d’être submergé par l’émotion, c’est le signe que le projet a profondément marqué.

29. Prendre le temps d’intégrer ce qu’on a vécu : apprentissages, limites, nouvelles envies.

30. Penser déjà à la suite, sans reproduire forcément la même intensité (apprendre de ses erreurs, ne pas chercher le danger à tout prix).

À lire aussi dans la série Bonjour Québec :

👉 Sentier mythique : le GR-A1, au cœur des Appalaches québécoises, en solitaire

👉 L’aventure en famille selon la vedette québécoise de l’ultra-endurance Stéphanie Simpson

👉 Les courses Gaspesia 100 : des trails de caractère entre terre et mer

👉 Québec Méga Trail : du Saint-Laurent au sommet du mont Sainte-Anne en passant par le fond du bois

👉 Ultra-trail du Fjord du Saguenay, le petit nouveau qui veut devenir grand

👉 Ultra-Trail Harricana du Canada : « la pure identité québécoise en terme d’environnement et de nature »

👉 Le Bromont Ultra, un classique authentique à ne jamais prendre de haut

Un contenu BOUM est commandé et payé par un partenaire de Distances+. Cet article a été produit dans le cadre d’une collaboration avec Bonjour Québec. Lorsque l’équipe de Distances+ publie un contenu commandité, qui respecte notre politique éditoriale, elle en avise clairement le public. Le contenu est produit par des membres de l’équipe de Distances+, dans le ton, le style et la manière qui nous distingue.